Environment

環境

事業活動のすべての領域を通じて環境負荷を低減し、

社会・地球の持続可能な発展に貢献します。

カーボンニュートラル

当社は2040年までのカーボンニュートラル実現を目指し、事業活動のあらゆる側面でのCO2排出削減に努めています。

aNET ZEROイニシアティブへの参画

セメント・コンクリート業界の脱炭素化を推進・加速するためのプラットフォームです。

プレキャストコンクリート製品メーカー55社が参画し、サプライチェーン排出量のNET ZEROを目指しています。当社は2040年のカーボンニュートラルを目標に掲げています。

四国霊場八十八ヶ所、結願の寺「大窪寺」と「お遍路さん」をモチーフにデザインし、歴史と伝統を未来に受け継ぐため、2040年までに「NET ZERO」を達成する決意をロゴに込めました。

製品技術

日本興業が保有する配合技術・製造技術・炭酸化養生技術によって二酸化炭素の排出を削減します。建設会社技術研究所や各大学と共同研究しながら環境負荷低減に取り組んでいます。

ブルーカーボンの取り組み

ブルーカーボンとは

海洋や沿岸域の生態系(海草藻場、マングローブ林、塩性湿地など)が吸収・蓄積する二酸化炭素(CO2)のことです。これらの生態系は、CO2を取り込み、炭素を長期間にわたり地中や海底に固定する能力を持ち、地球温暖化の抑制に寄与します。また、生物多様性の保全や漁業資源の維持にも貢献します。

ブルーカーボンは、持続可能な社会の実現に向けて注目されています。

ブルーカーボンのメカニズム

陸上の植物は光合成によって大気中のCO

2を吸収し、炭素を貯えます。

一方、海中では、海藻や海草が生い茂る藻場などでCO2を吸収し、食物連鎖を経て枯死後に

海底に堆積し、炭素を貯えます。

藻場の減少による影響

日本興業は、地球温暖化などの影響による藻場の減少と、それに伴う生態系への深刻な影響に対応するため、20年以上前から香川大学創造工学部の末永教授と協力し、藻場再生を目的とした独自のブロックを開発してきました。

増殖礁・藻場礁の利用技術

当社は、プレキャストコンクリートの製造手法である流し込みコンクリートや即時脱型技術を活かし、ポーラスコンクリートをはじめとするコンクリート製品の製造・技術開発を行っています。

【シーマークリーフ(増殖礁)】

コンクリート、ストレートボード、鋼材、および石材(または多孔質体プレート)を効果的に組み合わせた人工漁礁。

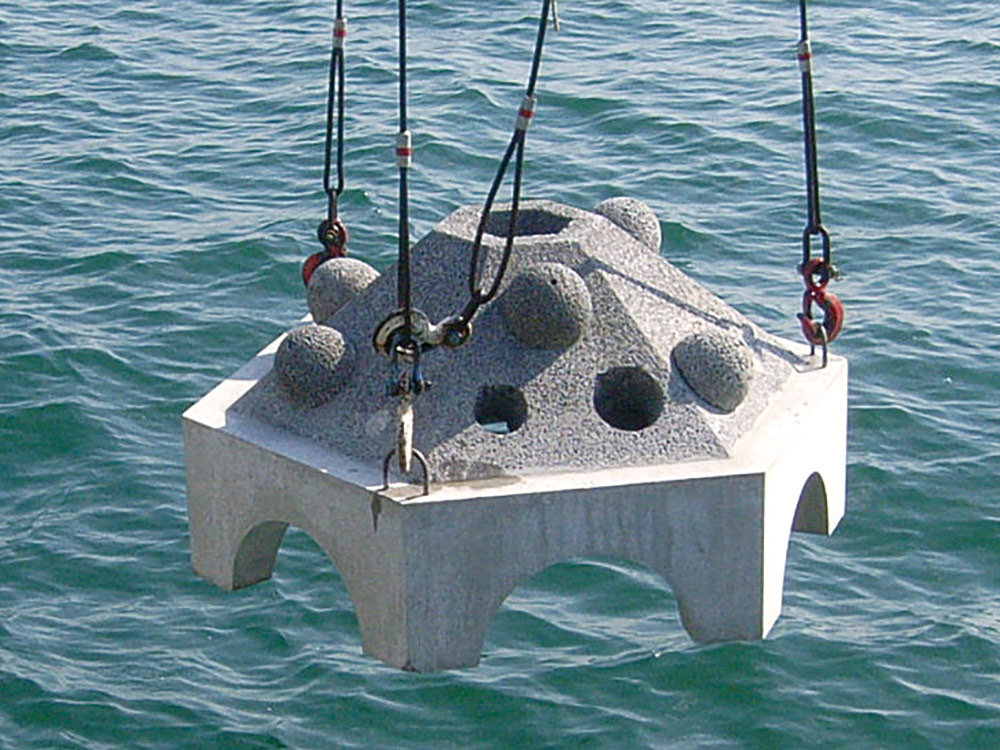

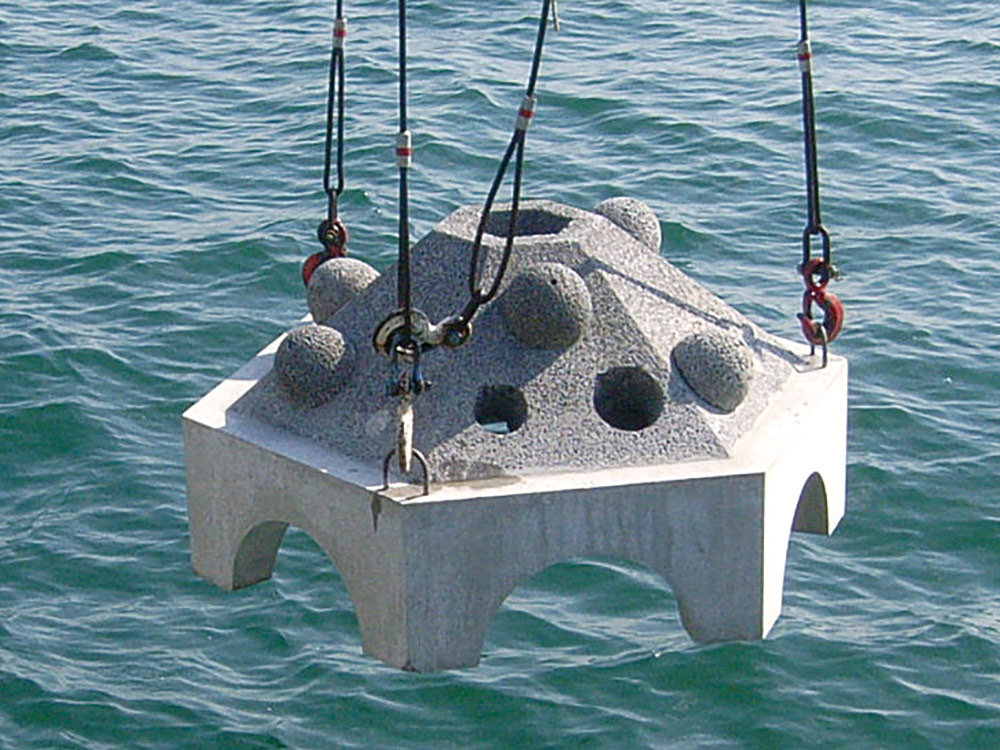

【マリンマッシュ(藻場礁)】

脱着可能な突起型多孔質体と基質ブロック(ポーラスコン)を基礎ブロックとユニット化した藻場構造物。

【モバロックハイパー(藻場礁)】

多孔質な笠ブロック(ポーラスコン)を底版ブロックとユニット化した藻場構造物。

これらの製品は、藻場によるCO

2吸収の増加に貢献するとともに、魚介類などの生態系の構築にも寄与しています。

▽ ブルーカーボン関連製品の情報はこちら(WEBカタログ) ▽

増殖礁・藻場礁の実績と育成状況調査

-

藻場と魚介類などの生態系の減少を食い止めるため、当社は香川大学と共同研究を実施。

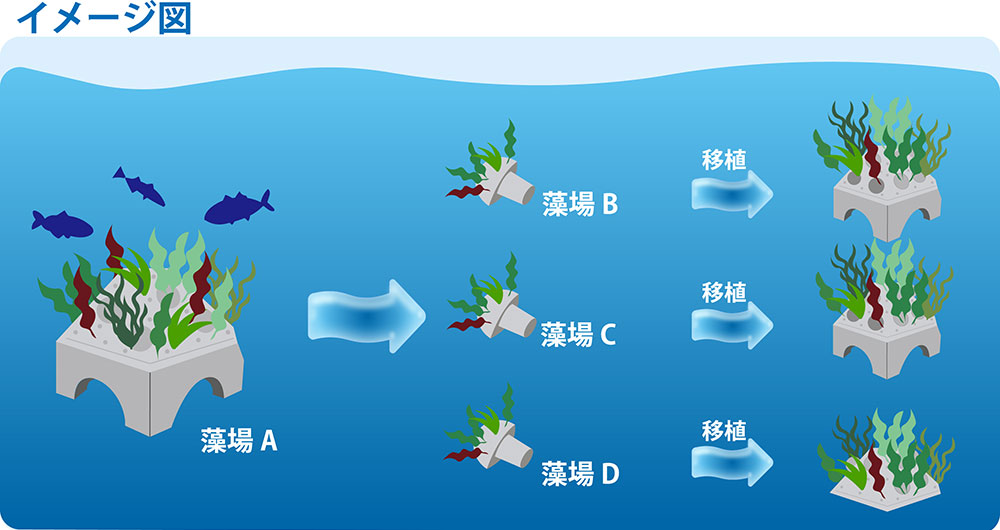

- 藻場再生用の構造物「マリンマッシュ」を開発し、減少傾向にある藻場の再生に積極的に取り組んでいます。

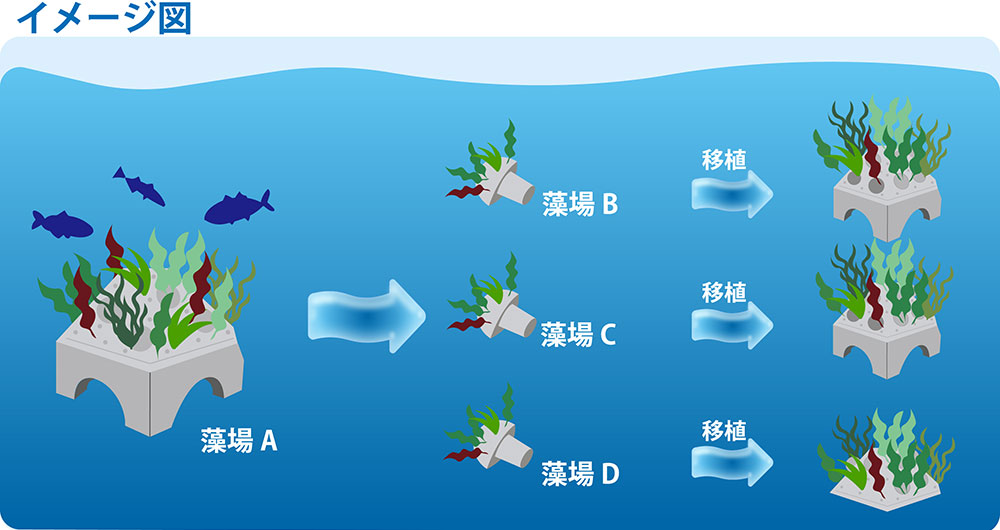

「マリンマッシュ」の特徴

- 海藻が定着しやすい産業副産物を有効活用。

- 多孔質のポーラスコンクリートで製作され、海藻が強固に定着できる安定した基盤を提供。

- 海水の流れを調整できる形状により、浮泥の堆積を防ぎ、海藻の枯死を抑制。

- 海藻が着生した突起型多孔質体を取り外し可能にし、新たに設置する藻場礁への移植を実現。

- 効率的に藻場の再生・構築が可能。

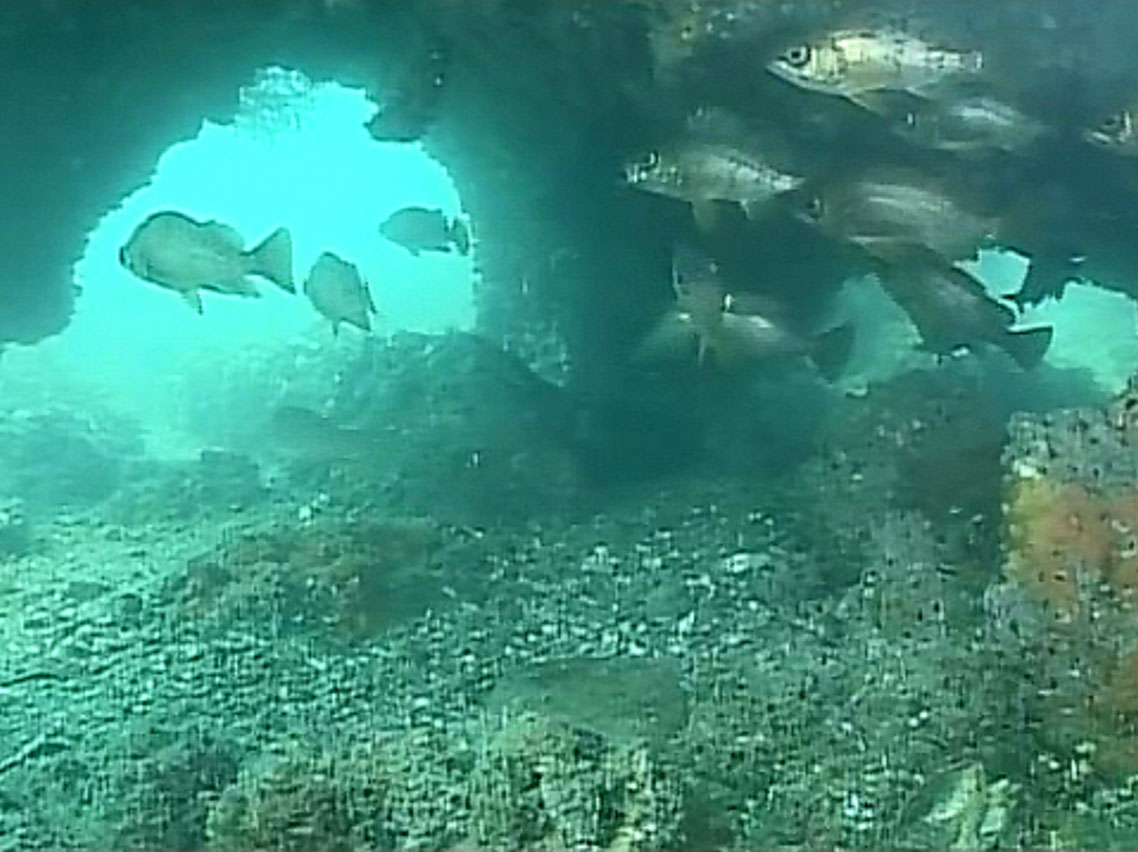

【育成状況調査】

設置後1年以上経過

ワカメ育成

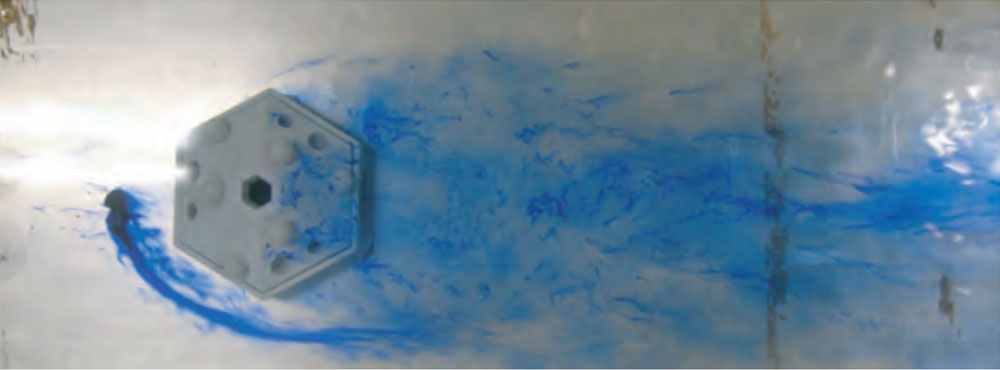

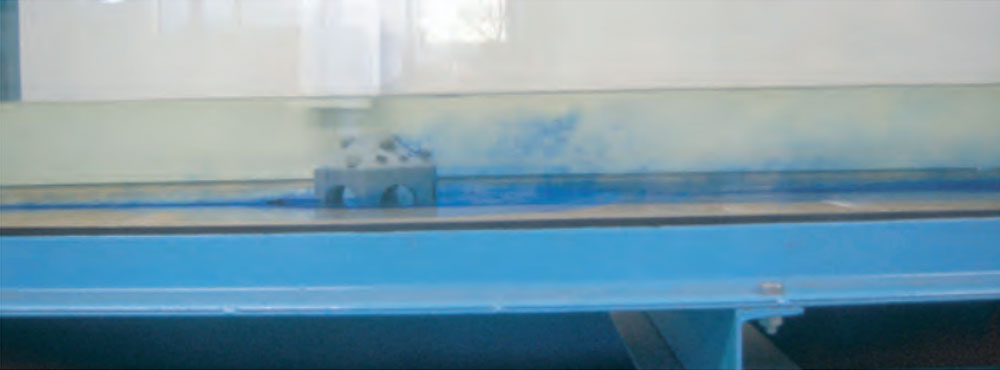

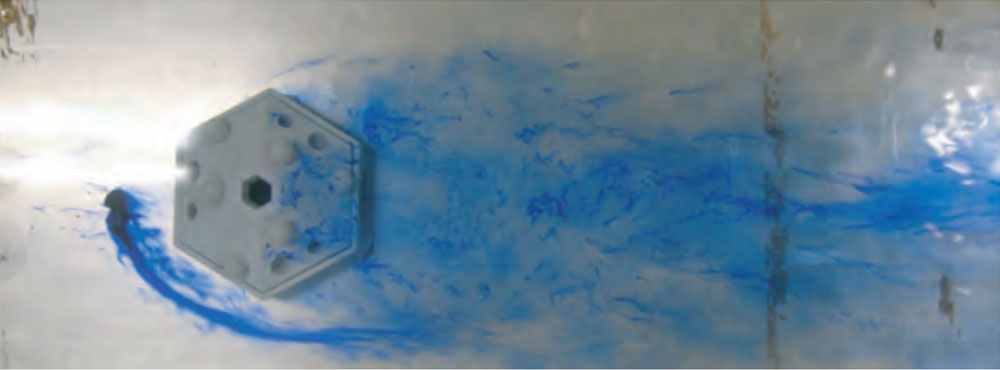

増殖礁・藻場礁の科学的検証

当社は、香川大学創造工学部との共同研究により、海流の可視化実験を実施し、流動制御機能の影響範囲を定量的に評価しました。その結果、海中の栄養塩の湧昇が促進され、動物プランクトンや海藻胞子が付着しやすくなることが確認されました。この仕組みにより、魚類にとって適した餌場が形成され、さらには海底環境の改善効果も期待されています。

さらに、

マリンマッシュの流動制御機能(湧昇流、渦流、滞流域)の影響範囲は、礁高の5~10倍以上に達することが確認されました。

香川大学創造工学部との共同研究により実施

流れの可視化実験 平面

流れの可視化実験 側面

流れの可視化実験 側面

ブルーカーボンに貢献する性能

-

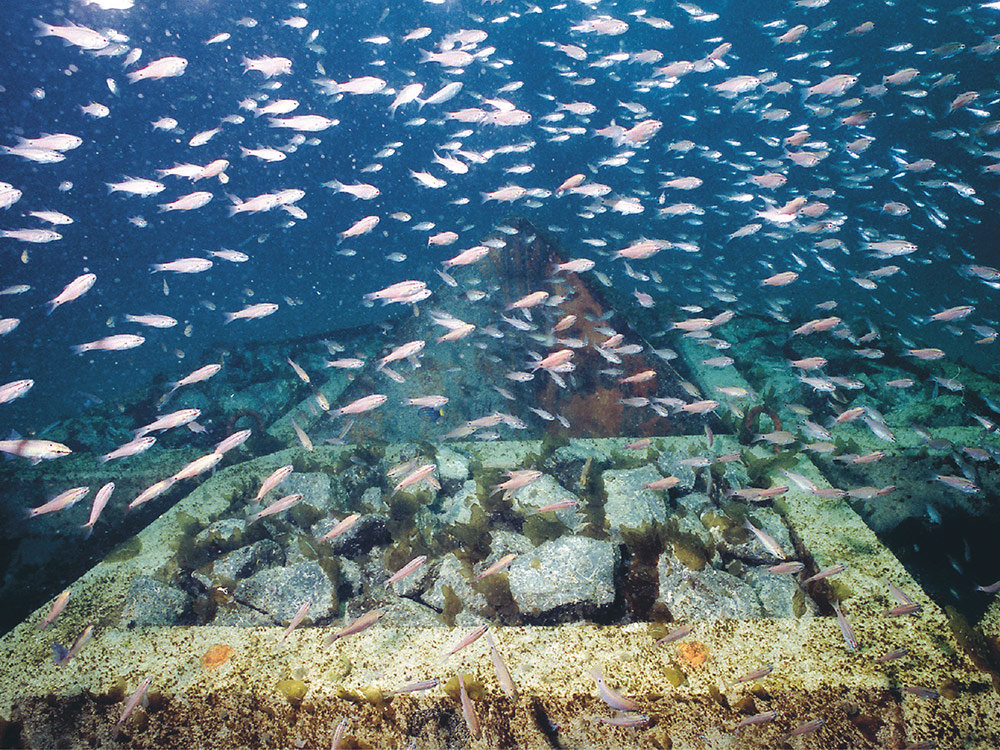

構造物の設置後、香川大学による調査により、構造物が海藻で覆われ、「海の森」とも呼べる藻場が形成されたことが確認されました。

- この効果は設置後13年間継続しており、全国的にも珍しい藻場造成の成功例となっています。

海藻の繁茂状況(3月下旬)

基礎ブロック 下部に蝟集する

メバルの稚魚

海藻にアオリイカの卵が着生

香川県内のある漁港での実績

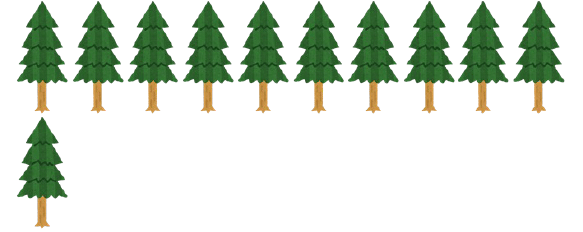

- 付着した海藻量をもとに算出したCO2吸収量は、1基あたり49.1㎏-CO2/年に達する。

- これはスギ人工林に置き換えるとマリンマッシュ2基でスギ人工林(36~40年生)11本分に相当。

- スギの育成にかかる年数と比較しても圧倒的なCO2吸収効果があることが分かる。

| マリンマッシュ | スギ人工林 |

| CO2固定量 | 49.1kg/年(1基) | 8.8kg/年(1本) |

| 数量 |

2基 |

11本 |

CO2固定量の合計

(㎏/年) | 98.2 | 96.8 |

注1)スギ人工林のCO2固定量(㎏/年・個)は、40年生クラスの値です。

注2)マリンマッシュのCO2固定量(㎏/年・個)は、香川県内の漁港での実績値です。

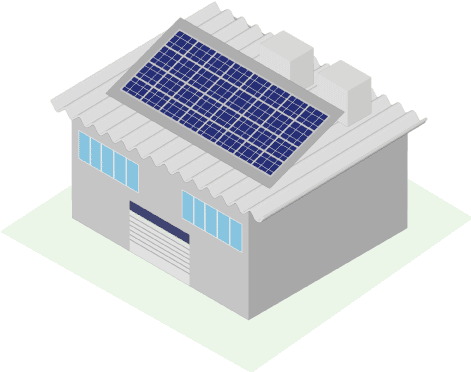

省エネルギーの取り組み

- 再生エネルギーの導入(太陽光発電)

- 照明LED の導入

- A 重油からLPG ガスへの燃料転換

- フォークリフトのEV 化

- 社用車のHV ・EV ・FCV 化

生産技術の取り組み

- 省エネタイプの設備導入・更新

- 不良ロスの削減

- 生産効率化

DX化・効率化

TV会議システムの導入

出張移動無しによる燃料削減(飛行機・電車・車)

ちょい打合せによる効率化

資料のペーパーレス化

ワークフローシステム導入

WEB給料明細導入

iPad導入

テレワークの実施

新型コロナウィルス禍での取組み

モバイルパソコンの配付・Wi-Fi 環境の整備

生物多様性

企業活動や製品・サービスの提供、社会貢献活動において、自然資本に与える影響をふまえ、生物多様性の保全や自然環境の保護に配慮するようつとめています。

流れの可視化実験 側面

流れの可視化実験 側面